预制菜争议不断?Social Research帮你拆解西贝VS罗永浩舆情事件

发布时间:2025-09-15作者:数说故事

近日,餐饮行业被预制菜争议推上风口:西贝因“预制菜是否冒充现做”陷入舆论漩涡,单日营业额因舆情波动锐减300万元;网红罗永浩对该争议的公开质疑,迅速收获超90%网民声援,一场企业声誉与消费者信任的博弈就此展开。

面对复杂舆情,如何快速抓重点、给策略?数说故事旗下AI报告生成工具——Social Research,结合了全网社交媒体讨论、主流新闻媒体报道、预制菜行业报告及相关政策法规等数据,通过定量及定性分析,对本次事件进行了深度分析,以下是报告内容:

一、事件脉络:5天舆情跌宕,从“吐槽”到“信任崩塌”

Social Research通过时间线梳理发现,本次事件的舆情热度呈“爆发-峰值-回落-再波动”趋势,关键节点数据清晰可追溯:

9月10日:舆情引爆:罗永浩通过个人微博吐槽西贝“几乎全是预制菜,还贵且恶心”,呼吁立法强制标注。当日相关声量达590,互动量近2万,净情感度(NSR)骤降至-97%,负面情绪占比超85%,舆论瞬间倒向对西贝的质疑。

9月11日:企业强硬回应:西贝创始人贾国龙否认使用预制菜,宣称起诉罗永浩,并推出“三重公关措施”——公开罗永浩830元消费账单、上线“罗永浩菜单”、开放后厨参观。但这一回应未扭转舆情,反而被指“店大欺客”“侵犯隐私”,声量飙升至6643,互动量突破45万。

9月12日:舆情峰值+证据打脸:中国蓝新闻等媒体实地探访,曝光西贝使用冷冻食材、拥有“预制食品灌装装置”专利,直接推翻“无预制菜”说法。当日声量达33586,互动量129.3万,成为事件舆情最高点。

9月13-14日:停战与再升级:罗永浩宣布“事件告一段落”,期待政策出台,热度暂降;但9月14日贾国龙“罗永浩是网络黑社会”言论截图流出,争议再起,声量虽降至14940,却进一步加剧品牌负面形象。

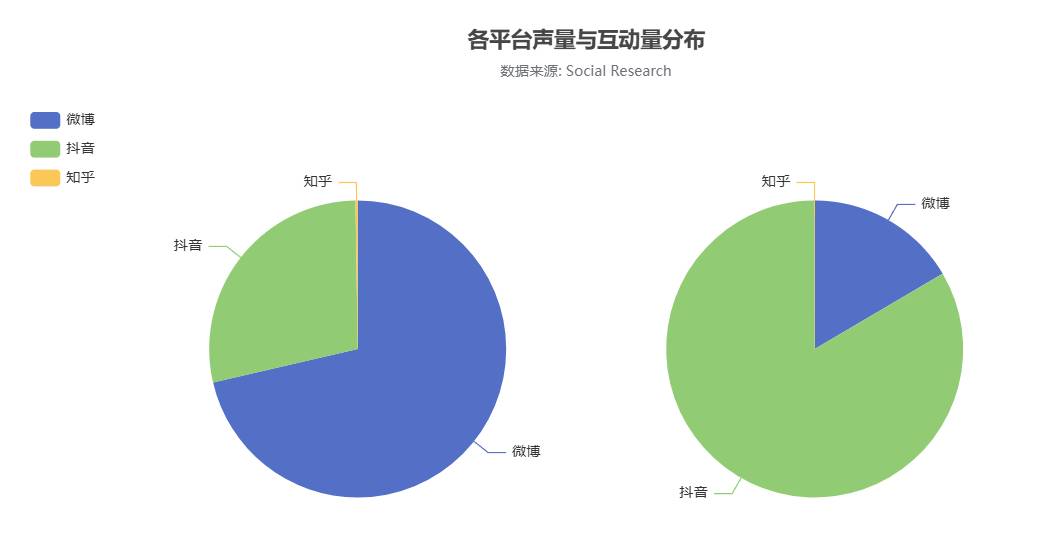

平台分布数据显示,微博是事件信息传播和声量发酵的主阵地,贡献了71.37%的声量。而抖音则成为用户参与和互动的主战场,以28.39%的声量撬动了高达83.44%的互动量,显示出短视频在引爆公众情绪和讨论方面的巨大能量。

二、三大KOL立场分化,左右舆论走向

Social Research通过对核心KOL言论及行为的追踪,发现不同角色的立场直接影响舆情风向:

罗永浩:消费者知情权倡导者:事件7天内,其相关账号涨粉35.5万,总粉丝破百万。从“吐槽”到“悬赏10万征集证据”,再到“邀约直播对话”,始终紧扣“预制菜透明化”诉求,成为网民情感共鸣的核心对象。

贾国龙:品牌捍卫者的公关失策:西贝创始人的强硬态度、与消费者认知脱节的“预制菜定义”,及后续情绪化言论,直接导致品牌信任度断崖式下跌。

媒体与央媒:舆论监督与价值引导:中国蓝新闻等主流媒体通过实地调查提供关键证据;人民日报、新华社等发文强调“消费者知情权”,直指事件核心,为行业规范指明方向。

三、网民情绪:负面主导+诉求集中,知情权成核心痛点

Social Research对微博、抖音等平台的海量评论分析显示,本次事件中网民情绪呈现“高度负面+诉求统一”特征:

情感倾向:全程负面主导:事件期间NSR始终低于-50%,9月10日更是低至-97%,即使西贝推出补救措施,网民负面印象仍未扭转。

三大诉求突出:一是质疑西贝诚信(“有预制菜专利却否认”);二是吐槽性价比(“21元一个馒头,不如自己买预制菜加热”);三是支持消费者知情权(“不怕吃预制菜,就怕被隐瞒”),这三大诉求占全网讨论量的78%。

四、行业启示:预制菜规范加速,企业需重构“信任逻辑”

Social Research结合行业数据指出,本次事件并非偶然,而是餐饮行业“效率与信任”矛盾的集中爆发,同时也为预制菜产业带来三大启示:

- 政策规范加速:事件将推动国家层面出台预制菜统一标准,明确定义、分类及标识要求,解决“企业与消费者认知鸿沟”问题;

- 市场分化加剧:部分消费者将更倾向“现炒现做”餐厅,另一部分则接受“透明化高品质预制菜”,企业需清晰定位(如老乡鸡划分“现做/半预制/复热预制”品类);

- 公关逻辑转型:传统“否认+起诉”的应对方式已失效,企业需转向“透明沟通+共情消费者”,通过主动披露信息重建信任。

想获取本次西贝VS罗永浩事件的完整报告,或利用Social Research分析更多行业趋势,可访问数说Social Research官网,注册即可免费体验,用AI高效出报告。

Social Research入口:数说Social Research-社媒领域的AI Agent,全能营销智能助手

本文作者:数说故事

微信扫描二维码

微博扫描二维码